|

|

|

|

Titelblatt der deutschen Vitruvius-Ausgabe von 1548.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

Seite aus dem Dritten Buch mit der Darstellung der Proportionen des menschlichen Körpers.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

|

|

|

|

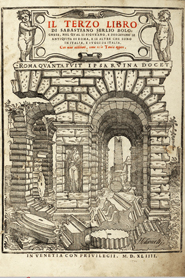

Titelblatt des dritten Buches von Sebastiano Serlio, erschienen 1554 in Venedig.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

Seite 217a aus dem fünften Buch von Sebastiano Serlio, erschienen 1566 in Venedig.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

|

||

|

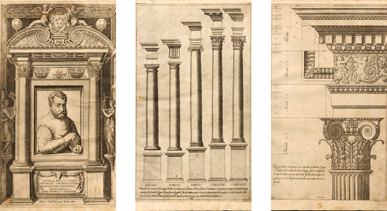

1. Titelkupfer der Ausgabe 1607 (Rom) mit dem Porträt von Vignola.

2. Seite mit der Darstellung der fünf Ordnungen. 3. Kapitell und Gebälk der fünften Ordnung (Komposit). Quelle: ETH Zürich. |

| Jacopo Barozzi, genannt Il Vignola Jacopo Barozzi, genannt Il Vignola (1507–1573) ist Maler und Architekt und veröffentlicht 1562 sein eigenes Säulenbuch auf der Grundlage der Säulenlehre von Serlio unter dem Titel «Regola delli cinque ordini d’architettura». Das Werk ist deshalb erwähnenswert, weil es entsprechend dem neuen Typus des architektonischen Lehrbuches vor allem mit Stichillustrationen arbeitet. Es wird über 300 Jahre benutzt und in 250 Ausgaben in neun Sprachen gedruckt. |

|

|

||

|

4. Detailzeichnung des Kompostitkapitells.

5. Zwei römische Kapitelle ausserhalb der Ordnung. Quelle: ETH Zürich. |

|

|

||

|

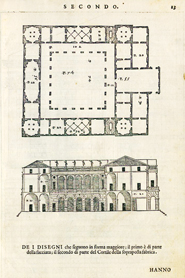

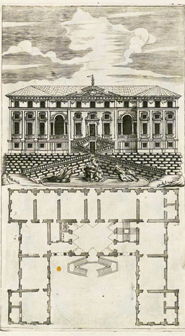

3. Grundriss und Schnitt des Palazzo Thiene in Vicenza.

4. Grundriss und Schnitt der Villa Rotonda bei Vicenza. Quelle: ETH Zürich. |

|||

|

|

|

|

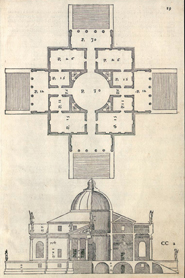

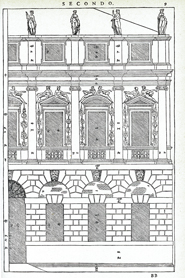

1. Titelblatt der ersten Ausgabe von 1570 der «Vier Bücher» von Andrea Palladio. Vergrössern.

2. Fassade des Palazzo Porta in Vicenza auf Seite 9 des zweiten Buches. Das Vorbild wirkt bis nach Versailles. Vergrössern. |

||

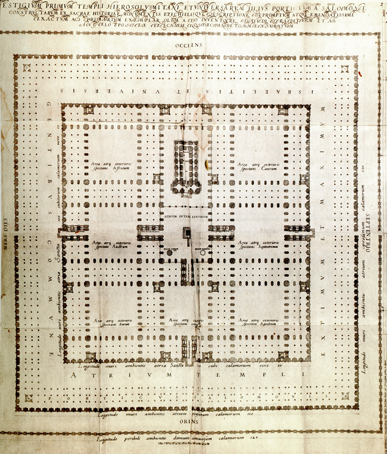

Juan Bautista Villalpando

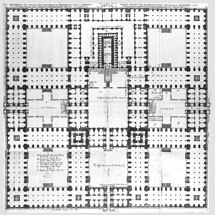

Der Jesuitenpater Juan Bautista Villalpando (1552–1608) aus Cordoba ist kein eigentlicher Architekturtheoretiker. 1596 bis 1604 erscheinen in Rom seine drei Bände eines Kommentars zum Propheten Ezechiel. Im zweiten Band wagt er die architektonische Rekonstruktion des Salomonischen Tempels. Obwohl das Werk im deutschen Sprachbereich schnell bekannt wird, ist seine Wirkungsgeschichte auf die gewaltigen Klosteranlagen vom Typ Einsiedeln oder Wiblingen kaum untersucht.

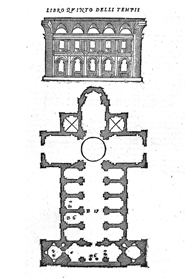

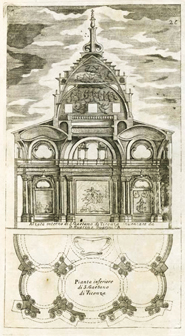

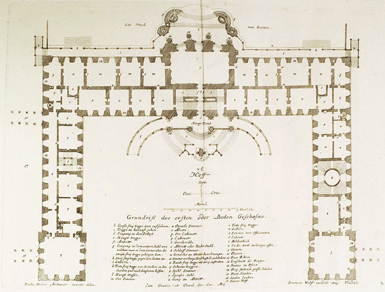

Die Rekonstruktionen des Salomonischen Tempels im Ezechiel-Kommentar von P. Juan Bautista Villalpando im Schnitt (oben) und im Grundriss (links).

Quelle: Wikipedia.

|

|

|

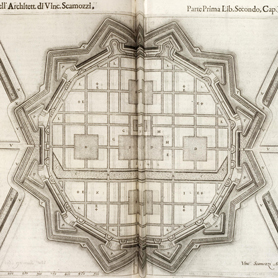

Band 1, Seiten 166 und 167. Plan einer befestigten Idealstadt.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

|

|

|

|

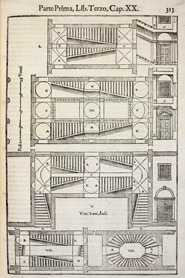

1. Titelblatt der 1615 in Venedig erschienenen Erstausgabe der «Architettura universale» mit dem Porträt des Verfassers.

2. Band 1, Seite 313, mit einer Tafel von Treppenlösungen, darunter auch der Grundrissansatz für die sogenannte «Kaisertreppe» im Spätbarock. Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

||

|

|

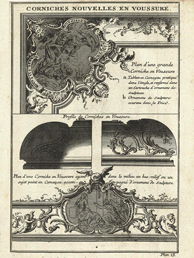

Le Pautre: Kupfertitel II des 1652 in Paris erschienenen Werkes «Les Oeuvres d’Architecture». Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg.

|

|

|

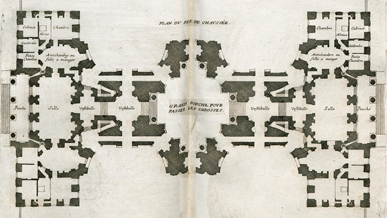

Erdgeschossgrundriss eines Landhauses, das Le Pautre in seinem Werk als eigenen Entwurf vorstellt.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

|

|

|

|

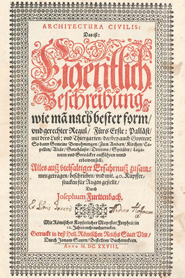

Titelblatt des 1628 in Ulm erschienenen Traktates der Architectura Civilis von Joseph Furttenbach.

Quelle: ETH Zürich. |

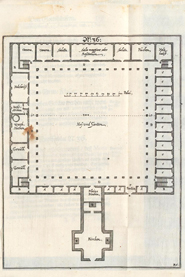

Tafel 36 mit der Darstellung des Erdgeschossgrundrisses eines Frauenklosters und vorgestellter Kirche.

Quelle: ETH Zürich. |

| Antoine Le Pautre und Jean Marot Antoine le Pautre (1621–1679) macht 1652 mit seinem Stichwerk «Les Oeuvres d’Architecture» auf die barocke Architektur der Residenzen und Landsitze zu Beginn der Regierung von Louis XIV aufmerksam. Jean Marot (1619–1679) doppelt 1670 mit seiner «Architecture françoise» nach. Beide Werke sind keine Lehrbücher, sondern zeigen die französische Barockarchitektur auf ihrem Höhepunkt und vor dem Rückfall in den akademischen Klassizismus. |

||

|

|

|

|

Grundriss des «Maison de Plaisance» Vaux-le-Vicomte, 1656–1661 von Louis Le Vau erbaut, im Stichwerk von Jean Marot 1670.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

Ansicht von Vaux-le-Vicomte im Stichwerk von Jean Marot 1670.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

|

|

|

|

|

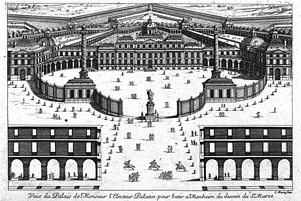

Das Projekt für das Mannheimer Schloss von Jean Marot im Stichwerk von 1670.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

Die Kolonnaden der Piazza di San Pietro in Rom, ein Werk von Gianlorenzo Bernini, im Stichwerk von Jean Marot.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

|

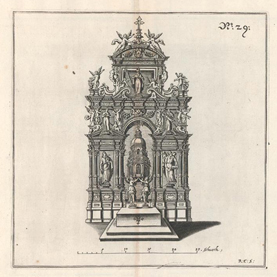

| Joseph Furttenbach Einer der wichtigeren deutschsprachigen Architekturtheoretiker ist Joseph Furttenbach (1591–1667) aus Leutkirch. Seine Werke erscheinen während des Dreissigjährigen Krieges. Sie stehen in der Serlio-Tradition und sollen Anregungen für Bauaufgaben bieten. Furttenbach bereichert sein Werk mit Klostergrundrissen, wie das nebenstehende Frauenkloster mit einer symmetrisch vorgestellten Kirche zeigt. Auch barocke Altarentwürfe finden Eingang. 1664 schenkt der Abt von Obermarchtal dem Abt von Einsiedeln das letzte, 1663 erschienene Buch. Einsiedeln besitzt um diese Zeit schon die meisten der veröffentlichten Architekturtraktate, und die Bücherschenkung zeigt, dass die Traktate auch von bauwilligen Prälaten studiert werden. |

|

|

|

Die Tafel 29 zeigt den «Grossen Altar», zu dem Furttenbach schreibt, dass die Zeichnung für das wohlbeschaffene Werk spricht und man von ihm etwas lernen könne.

Quelle: ETH Zürich. |

|

|

|

|

Entwurf für einen Palast mit Ehrenhof und Freitreppe in Tafel 33 ohne Angaben über Ort und Jahr.

Bildquelle: ETH Zürich. |

Projekt für die Kirche San Gaetano in Vicenza, 1674. Nicht realisiert, die Ausführung von 1720 wird 1944 zerstört.

Bildquelle: ETH Zürich. |

|

|

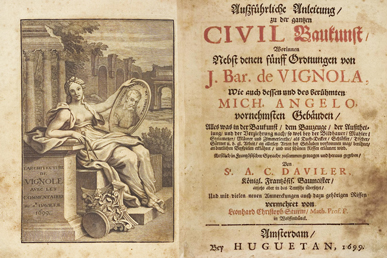

Titelkupfer und Titel «Auszführliche Anleitung zu der gantzen Civil-Baukunst: Worinnen Nebst denen fünff Ordnungen von J. Bar. de Vignola, Wie auch dessen und des berühmten Mich. Angelo, vornehmsten Gebäuden... Erstlich in Frantz. Sprache zusammen getragen und heraus gegeben, Von A. C. Daviler ... Anjetzo aber in das Teutsche übers., Und mit vielen neuen Anm. auch dazu gehörigen Rissen verm. von Leonhard Christoph Sturm ... Amsterdam, bey Huguetan, 1699».

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

|

|

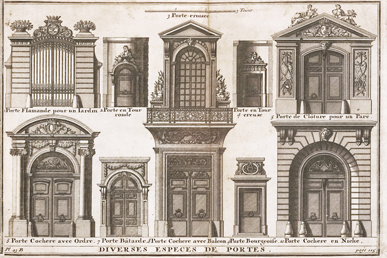

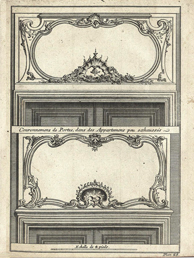

Seite 124 a mit der Tafel der verschiedenen Arten von Portalgewänden. In der deutschen Ausgabe von 1699 werden die Tafeln der französischen Ausgabe von 1691 übernommen.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

| Charles Augustin D’Aviler Während die Traktate und Säulenbücher der 1671 gegründete Pariser Architekturakademie wegen ihres reaktionären Klassizismus in den katholischen Ländern Süddeutschlands kaum Beachtung finden, findet ein 1691 erschienenes Traktat mit dem Titel «Cours d’architecture qui comprend les Ordres de Vignole» schnelle Verbreitung. Der Verfasser ist Charles Augustin D’Aviler oder Daviler (1653–1701) aus Paris, der 1673–1680 in Rom als Stipendiat studiert. Obwohl Daviler in seiner Haltung Klassizist ist und dies in den vorgestellten Bauwerken und der Übernahme der Säulenlehre von Vignola auch spürbar ist, sind die hervorragend gestochenen Illustrationen der architektonischen Details dem klassischen Barock verpflichtet. Ausdrücklich erlaubt Daviler für einen wahren Meister die Abweichung vom klassischen Kanon der Renaissance und fügt auch entsprechende Stiche ein. Zudem lassen die Illustrationen der Inneneinrichtungen bereits das kommende Régence ahnen. Dem Traktat folgt 1692 unter dem Titel «Explication des Termes d’Architecture» das erste Architektur-Wörterbuch. 1699 folgt die deutsche Ausgabe des ersten Bandes. Das Werk ist so begehrt, dass 1710 eine neu bearbeitete Auflage erscheint. Die deutsche Übersetzung folgt 1720. In der dritten Auflage 1738 sind die Tafeln des Innenausbaus bereits dem Rokoko verpflichtet. Die deutsche Ausgabe folgt zu einem viel zu späten Zeitpunkt erst 1759. Ein Beleg für die Wichtigkeit und Verbreitung der Daviler-Illustrationen sind die Umzeichnungen der Ausgabe von 1691 bei den Auer Lehrgängen im Umkreis von Caspar Moosbrugger. Aber auch die Vorarlberger werden festgestellt haben, dass die 1691 vorgestellte französische Zimmermannskunst den gleichzeitigen süddeutschen Bauwerken das Wasser nicht reichen kann, was auch für den Gewölbebau zutrifft. |

||||

|

|

|

||

|

Tafel 8 der Ausgabe 1738. Beispiele von Rokoko-Spiegelrahmen.

Quelle: Deutsche Ausgabe 1759, Universitätsbibliothek Heidelberg. |

Tafel 15 der Ausgabe 1738. Beispiele von Rokoko-Stuckornamenten. Quelle: Deutsche Ausgabe 1759, Universitätsbibliothek Heidelberg.

|

Tafel 28 der Ausgabe 1738. Beispiele von Rokoko-Supraporten.

Quelle: Deutsche Ausgabe 1759 Universitätsbibliothek Heidelberg. |

||

|

Nicolaus Goldmann und Leonhard Christoph Sturm Nicolaus Goldmann (1611–1665) aus Breslau ist Professor für Mathematik und Baukunst in Leiden und Leonhard Christoph Sturm (1669–1719) aus Altdorf bei Nürnberg lehrt in Frankfurt an der Oder. 1699 veröffentlicht Sturm das architekturtheoretische Werk Goldmanns, das aber architektonisch bereits veraltet ist. Die «Vollständige Anweisung zu der Civil-Bau-Kunst» nimmt sich erneut auch der Rekonstruktion des Salomonischen Tempels als Vorbild an. 1718 gibt Sturm ein neues Werk über den Kirchenbau heraus, dem 1719 die Anweisung für den Rathausbau folgt. Postum folgen 1720 eine Regel der Symmetrie und eine Anweisung für die innere Ausgestaltung der Gebäude. 1722 folgt ein Tafelwerk, das die vorherigen Ausgaben wiederholt. Diese erst im 18. Jahrhundert erschienenen Nachfolgetraktate vertreten stilistisch einen rückständigen Barock, der um diese Zeit mindestens in Süddeutschland längst überholt ist. |

|

|

|

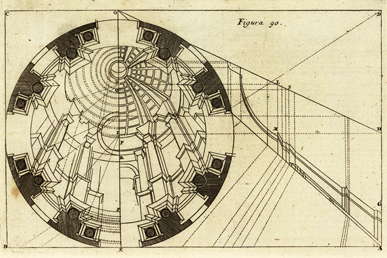

Auf der Tafelbeilage 90 ist das Treppenhaus einer Residenz dargestellt.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

|

Guarino Guarini |

|

|

||

|

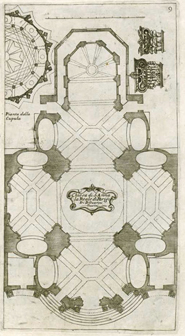

Kajetanerkirche von Prag. Nicht realisiertes Projekt 1679. Wichtiges Ausgangsprojekt für die spätbarocken kurvierten Kirchenbauten der Dientzenhofer.

Bildquelle: ETH Zürich. |

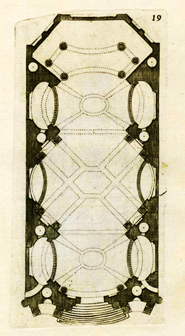

Plan von Sainte-Anne-la-Royale in Paris, 1661–1666 durch Guarini begonnen, erst 1720–1721 (klassizistisch verändert) fertiggestellt.

Bildquelle: ETH Zürich. |

|

|

|

|

Titelblatt des 1699 erschienenen Werkes.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

Goldmann veröffentlicht eine neue Rekonstruktion des Salomonischen Tempels auf der Grundlage des Werkes von Villalpando.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

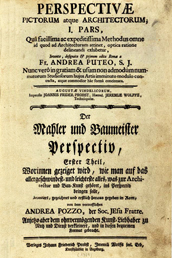

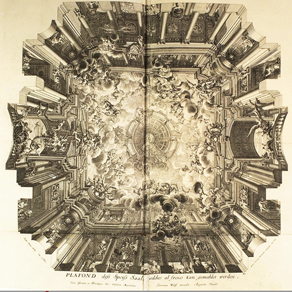

| Andrea Pozzo Der Jesuitenbruder Andrea Pozzo (1642–1709) aus Trient ist Schöpfer der scheinperspektivischen Fresken in den Gewölben der Kirche Sant’Ignazio in Rom, die er 1691–1694 erstellt. 1702 wird er von Kaiser Leopold nach Wien berufen, wo er die Gewölbe der Jesuitenkirche freskiert. In Wien verfasst er das wohl wichtigste Werk für den spätbarocken Illusionismus. Sein 1709 in Augsburg erschienenes Traktat mit dem Titel «Perspectivae pictorum atque architectorum = Der Mahler und Baumeister Perspectiv» ist von derartiger Wirkung für die Deckenmalerei, dass bei fast jeder Kuppel- und Deckenmalerei um 1710 bis 1720 seine Lehre der scheinarchitektonischen Darstellung angewendet wird, manchmal sogar als wörtliche Übernahme seiner Vorlagen. |

|

|

|

Das Titelblatt des ersten Bandes der Perspektivlehre.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg. |

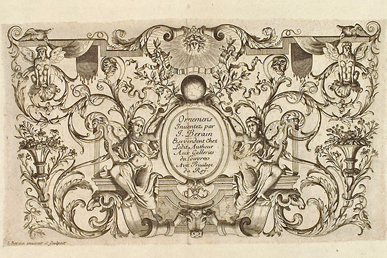

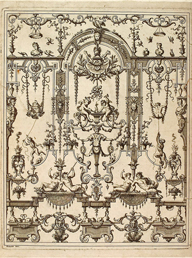

| Jean Bérain Jean Bérain (1640–1711) ist königlicher Hofmaler und veröffentlicht 1709 sein Werk «Ornemens». Die 74 Kupfertafeln sind ein grosses Vorlagewerk für Maler, Stuckateure und Kunstschreiner und zeigen den neuen französischen Einrichtungs- und Dekorationsstil des Régence. Das Werk zeigt sofortige Wirkung im ganzen deutschen Sprachraum. Vor allem die Wessobrunner Stuckateure nehmen es nicht als reine Vorlage, sondern als Anregung zu eigenen weiterführenden Neuschöpfungen. |

|

|